沖縄県を除く西日本は制覇した気でいたけど、鳥取県に行っていないことに気付いた。これって今からでも行けるじゃない。時候も良くなってきたし鳥取県訪問を秋の登山と兼ねてを楽しむことにします。

伯耆富士と国引き伝説

中国地方を代表する名山であり、その標高1,729mは中国地方最高峰を誇る。単独峰(たんどくほう)ゆえその山容は美しく、旧國名と合わせて「伯耆大山(ほうきだいせん)」「伯耆富士(ほうきふじ)」と呼ばれてきた、古くからの信仰の山。

当地に伝わる日本書紀「国引き伝説」によると、

大山を杭に見立てて大綱を掛け、切り取った志羅紀の國(新羅国 / しらぎのくに、朝鮮半島南東部)を引っ張り、くっついた土地が三穂の埼(美保関 / みほのせき)。引いた綱が夜見の嶋(よみのしま → 弓ヶ浜)になった。

大山のふもとではその神話にちなんだ「くにびき」の名称が頻繁に用いられています。

スーパーくにびき→JRの特急列車。現スーパーまつかぜ

くにびき号→大阪~松江・出雲で運行されている高速バス

くにびき大橋、くにびきメッセ、くにびきマラソン

・

・

・

米子・松江エリアは県を越えて行き来があるエリアですが、こうして見てみると「くにびき」の名称に関しては島根県の方が積極的に使用しているイメージですね。

大山は近年地震等で山体崩壊を起こしており、山を取り巻く環境は厳しい。眺める方角によっては富士山型に見えないことも。個人的には夕日がきれいな日に米子から眺める大山が好き。夕焼けに照らされて真っ赤に染まる大山が素敵です。

夏山登山道

では、大山に登ることにします。

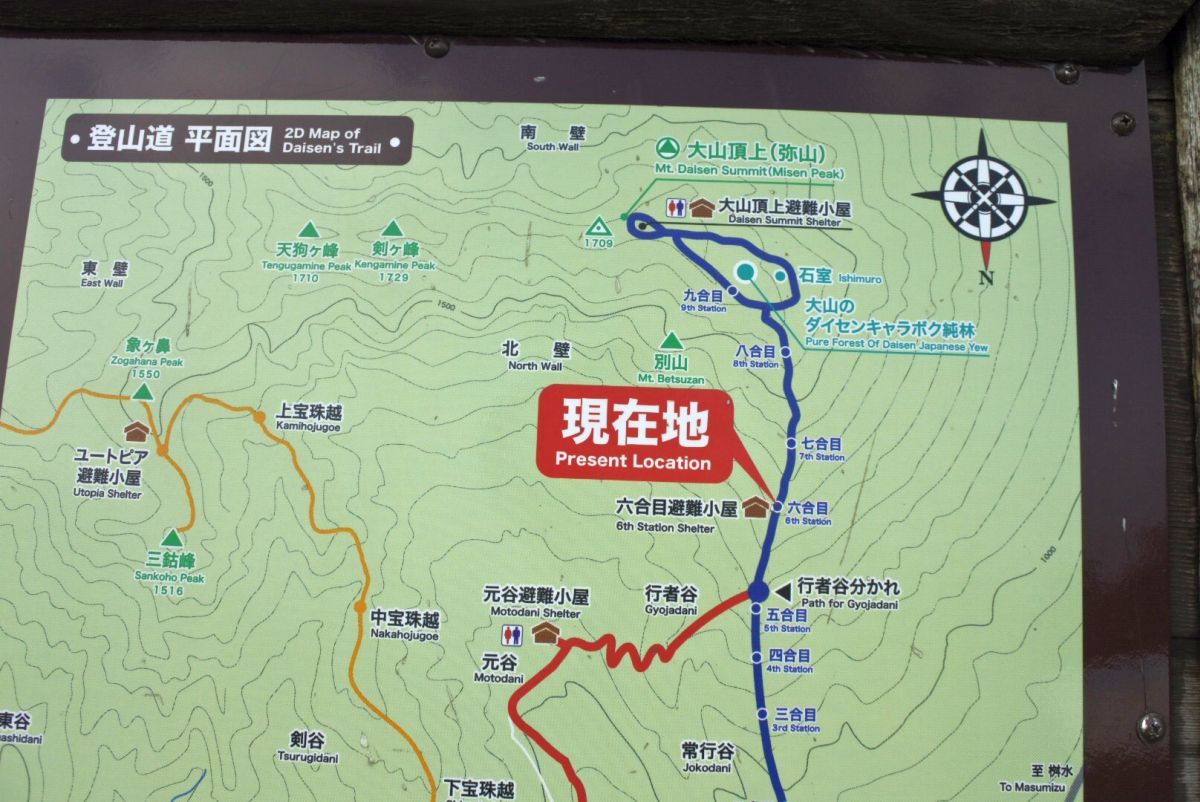

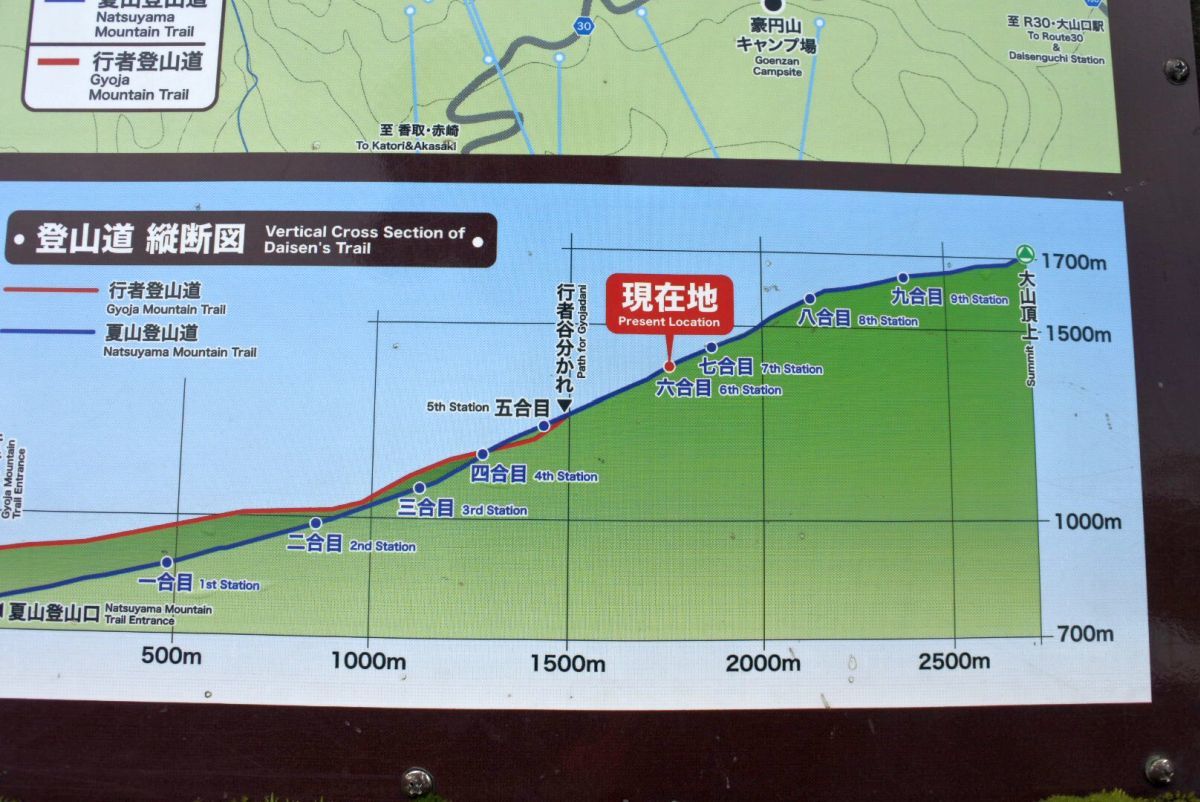

今回は「夏山登山道」を選択。大山には人・犬共に初めて登りますが、合目のカウントは登山口からのようです。頂上までしっかり歩きましょう。

これは山によって異なりますが、富士山なんかは一般的な登山口が5合目で、1・2・3・4合目のカウントは下界からです。

久しぶりの登山に駅長しょうも楽しそう…

は、本当に最初の最初だけ。この登山道ずーっと階段!

足の短いドギーにとって 最も険しい登山道でした。

身体を悪くしたらいけないので5分歩いたところでダッコ作戦に移行。結局7合目の稜線木道往復以外はダッコ移動。飼い主にとってプラス4kgのトレーニングになりました。

変化に乏しい登山道

5合目到着。これで半分くらいでしょうか。

僅かに景色を少し見ることができて少し胸をなでおろす瞬間。登山口からここまでずっと階段で景色が見えるわけでもなく。この時点では大山の楽しさを感じることができません。

篭屋利用のドギーを奉じての大山登山。残り距離ばかりが気になります。プラス4kgのウェイトが堪えます。

隣の芝生は青い

とはよく言ったもので、登山において別ルートが存在する場合もう一方のルートから来た方が楽だったんじゃないか、と思ってしまいます。検索した時に一番上にヒットするようなルートを選んでいなければそうかもしれませんが、初めて登る山でそんな選択はあまりしません。今がとてもキツイのは確かなのですが、別ルートも同じかそれ以上しんどいはずです。

と、自分に言い聞かせながら進みました。

6合目避難小屋

何か見えてきました。

どうやら六合目付近にある避難小屋のようです。

今回利用するわけではなくデザイン自体も美しいわけではありませんが、これまでの変化の無さからすると、こんなことがハッピーです。

ここから大山の頂上及び稜線が見えます。今現在ガスが掛かっていて、頂上へ上がっても何も見えないことでしょう。

この辺りから既に下山してくる人たちとすれ違うのですが、多くの下山者たちが汗をかいて濡れている半袖や長袖シャツ。皆口を揃えて 「寒い!」 「さむー!」 と言っている。

みんな、下界は夏でも登山には長袖・着替え・防寒着を持って挑もうぜ。日帰り登山なら他の荷物が少ない分、猶更。登りで汗をかくのは間違いないので、そこで濡れたままのシャツを着ていると身体を冷やします。登頂してもう汗かかないよーというところで乾いたシャツに着替えた時の、まあなんと清々しい事。お勧めです。

高低差を図で見ると単独峰ゆえずっと登りなのは二ルート共通ですが、通らなかった行者登山道の方が勾配が一定でないことがわかります。それは良く言えば「変化」ですが、そこはやはり王道ルートである夏山登山道が平均的です。

大山寺とスキー場

高いところから見下ろすことを「俯瞰(ふかん)する」と言いますが、登山の何が好きって、それ。

「山の上から見る景色」

が好きです。建物や島、川、他の山など頭に入っている地図の答え合わせをができるのが、自分にとって登山最大の悦びです。

林の中に見える建物は大山寺(だいせんじ)。開山1300年を超える古刹の天台寺院で、かつては「大山道」と呼ばれる参詣のための街道が岡山から通じていたほど。

奥に見える木が生えていない斜面は「大山ホワイトリゾート」こと、大山国際スキー場。弓ヶ浜など山陰の海岸線を眺めることができるスキー場として、冬場を中心に賑わいます。

8合目付近からは稜線歩き

合目に直すと8合目付近ですが、この辺りから階段が少なくなり稜線歩きになります。篭屋利用のドギーにはここから自分で歩いてもらいます。

6合目避難小屋付近から見えていた頂上と山体ですが、ここまで来るとずいぶん近く大きく見ることができます。

頂上までもうちょっと!

頂上付近の木道

大山の登山道は頂上手前で木道になります。

登山で木道のような人工建造物は賛否両論あると思いますが、自分は歩き易くて賛成。ドギーを歩かせることができるし。特に崩落著しい大山においては環境保全のために必要なように思いました。

大山登頂

山頂付近にある 避難小屋が見えてきました。あの向こうが頂上です。

ドギーと大山登頂達成!

この日は車を動かす予定がなかったので頂上でビールを味わいました。山の上で飲むビールはとっても美味しい。

*「こんなん持っているから疲れるのでは」

「正解!」

続き