旅犬ドギーの生まれ故郷である愛媛県。同じ県の中でもその場所からは少し離れていますが石垣が立ち並ぶ圧巻の風景を見ることができる集落があります。

![]()

![]()

「泊」の付く地名

愛媛県内で「南予」と分けられる地域にその石垣集落があります。標識のようにこの辺りには「●泊」と付く地名を見ることができます。一般的に「泊(とまり)」は舟が泊まる場所。すなわち「港」を意味します。

石垣集落がある地区は「愛媛県愛南町外泊(えひめけんあいなんちょうそとどまり)」

南予地方と言えば複雑に入り組んだ海岸線であるリアス式海岸が多い。この地形の特徴の一つに砂浜海岸と違って岸近くでも底が深い。すなわち入港する船の大小を選ばないわけで港が発達する条件として良好です。

リアス式海岸は外国だとノルウェーやチリが代表格。日本国内だと愛媛県南予地方の他では、

三陸海岸(さんりくかいがん/岩手・宮城)

志摩半島(しまはんとう/三重)

西彼杵半島(にしそのぎはんとう/長崎)

等で見ることができますが、それらはいずれも日本を代表する好漁場になっています。

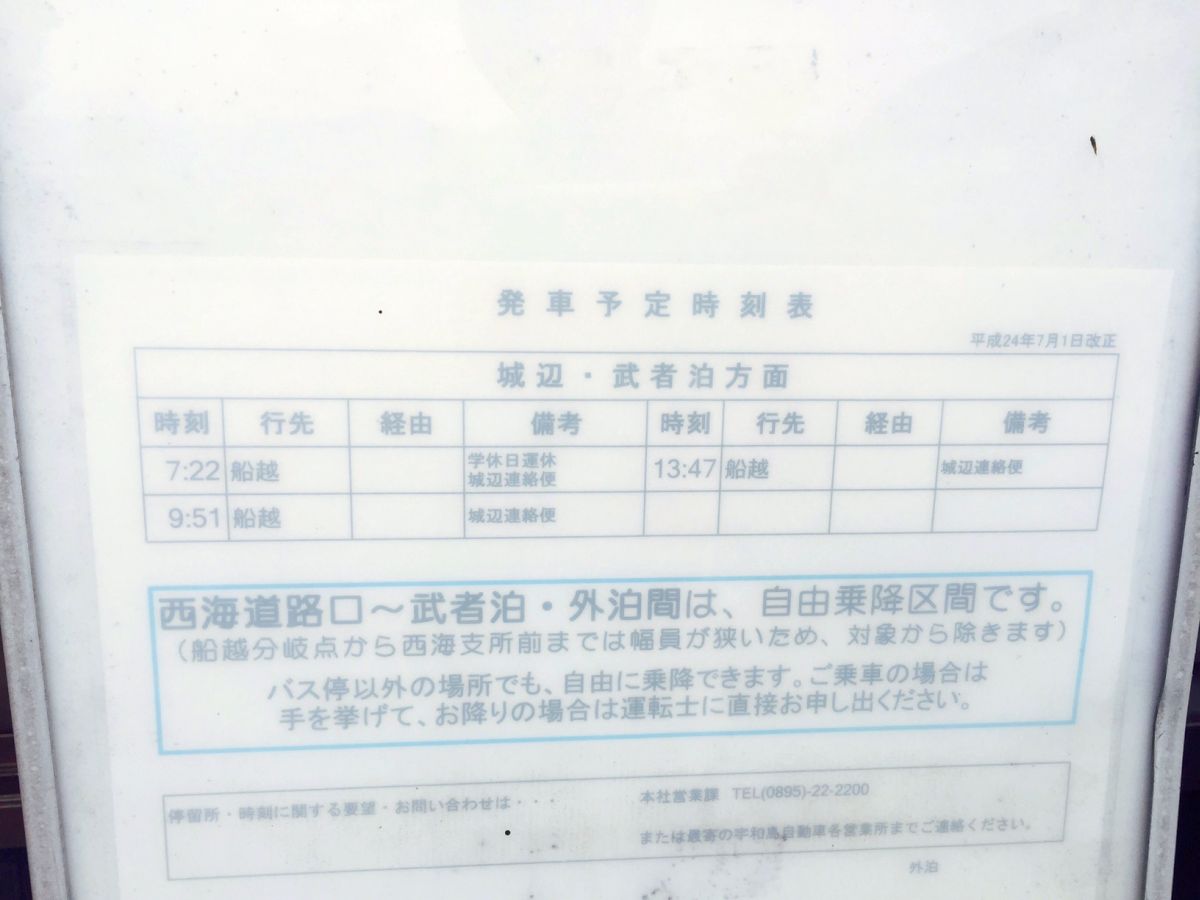

宇和島バスの停留所があるということは交通機関での訪問が可能ですが、ここは利便性の面から自動車での訪問をお勧めします。

※バスの便数は訪問当時のものです

メインストリート

外泊集落に入らせてもらいます。斜面に向かって縦に進む筋がいくつかありますがバス停から続くこの道が最大。まずは分かり易いこの道から進んでいきます。

まず思ったことはここで「探偵」や「かくれんぼ」したらとてもリアルな戦いができそう!でもケガ人がたくさん出そうです。

道が途切れ埋めてある水路が顔を出しました。宿泊施設がありますがこんなところで一晩過ごしたらとっても良い夢を見ることができそうです。

この場所でストリートは終点なのでここからは横路地に方向を変えて集落頂上を目指すことにします。

外泊集落の始まり

時は幕末。地域の中心だった「中泊(なかどまり)」地区が人口増加により住居難となったため、村の指導者の提案によって次男以降の子どもたちが中泊の隣に位置するこの場所に移住したことに始まります。

移住者たちはまず始めに谷を埋めて水路を作り飲料水を確保。家を建てるために斜面を切り開いて平地を作り石を高く積み上げて石垣を築き強い季節風や塩害から家屋を守った。

外泊集落の石垣は個人宅を作るための「開拓」もしくは「家づくり」

これらはすべて手作業で行われたもの。もっとも重機や機械は存在しない時代。石一つにしても用意されていたものではなく斜面を切り開いた際に出土したものか海辺で拾ってこの場所まで運ばれたのではないでしょうか。

お城づくりなら工事に当たる職人や工夫がいるでしょうが家づくりで人を雇うことができるほど余裕がある人は多くなかったでしょうし、ましてや住居難で本家を追われて移り住まざるを得なかった家庭もあったことと思います。

つまり自分でやるしかない。もしくは自分所を手伝ってもらう代わりに他の人の家づくりを手伝う相互扶助の形。

つまらない自分なんかが今この石垣を目にすると、

買い物して帰ってきたら持って上がるの大変だろうな…

冷蔵庫や洗濯機を購入した時は、どうやって運ぶのだろう…

宅急便屋さんはちゃんと運んでくれるのかな…

全くバリアフリーじゃないよな…

そんなことばかりが頭に浮かんでしまうのが我ながら悲しいです。

七蔵垣

ふもとからだいぶ登ってきました。

「七蔵(しちぞう)」という名前の当時17歳だった小柄な青年が中心になって築かれたと伝わる石垣。高さ・組み方共に外泊を代表する石垣になっています。

七蔵垣と同じ区画にある「だんだん館」が集落の頂上。「だんだん」には感謝という意味と石垣の「段々」をかけているものと思われます。

こちらの施設では昔の外泊を撮った貴重な写真や歴史年表などを展示する小さな資料館になっているほか、郷土料理の食事を取ることができます(要予約)。

ごはんを食べる食べないともかく開いている時はぜひ立ち寄って展示をご覧ください。この時は閉まっていました。

同じ愛媛県内の段畑集落をドギーと訪れた時の記事です。

海賊窓

頂上のだんだん館まで行った下り道。十者十様の石垣を眺めながら下っている時に見つけたこちらの家。石垣が高く積まれているのは他の家と同様ですが、窓の部分だけ切り取られたような形状になっていることがわかります。

外泊の社会は「男は海へ漁に出て稼ぎを得て」「女は家を守りその帰りを待つ」

こちらは「遠見の窓(とおみのまど)」や「海賊窓(かいぞくまど)」と呼ばれるもの。漁に出た夫の舟が帰ってくるのが見えたら妻はかまどとお風呂に火をかけて迎えの準備にあたったと伝わります。

ここは区画に家がなく空き地のようになっている場所。今思えば開放されていたのかは疑問。もしそうでなければ申し訳ありません。

でもほっこり小さなご夫婦さんに癒されました。海のそばでの生活は恵みは大きいけれど時にはその厳しい自然と隣り合わせということでもあります。自然との共存はもちろん家庭・集落で支え合っての暮らし。今こういう時代だからこそこのような暮らしが見直される時だと感じました。

外泊おさんぽ

ドギーにとって外泊は階段だらけでおさんぽには不向きな場所。そういや犬を見たり鳴き声を聞いたりはありませんでした。居ないわけではないと思いますがここでの動物の暮らしは、猫の方が向いてそうです。

続き